podcast:https://solink.soundon.fm/episode/91f21c60-65bb-4ecc-a1fd-1c5d56c248d5

Youtube: https://youtu.be/6UzltnJfIzA

在飼養觀賞魚的過程中,魚隻生病幾乎是每位飼主都會遇到的難題。而問題發生,大多飼主都是急著在網路上搜尋答案,或直接跑去水族館問店員:「這是哪種病?要下什麼藥?」這麼做真的有效嗎?或者說這是身為飼主的正確責任與角色嗎?

事實上,這些做法雖然看似積極,卻也藏著許多陷阱特別是對病名的誤用與誤信,反而可能讓治療方向整個偏掉。

誤診與假病名:水族圈的常見陷阱

「「棉花病」、「打轉」、「鰓病」……這些名詞聽起來很「專業」,但大多並非醫學用語,而是玩家之間為了方便討論而創造的「外觀分類」。這樣的分類雖然便於溝通,卻容易讓人誤以為「同樣症狀=同樣病因=同樣治法」。

實際上:

- 同樣是棉花狀白斑,可能是水黴、黏液增生,甚至寄生蟲引起;

- 同一病原在不同魚種上可能出現完全不同的表徵;

- 更常見的是,問題根本不在病原,而是來自環境壓力或免疫力低落。

你可能只是想幫魚「找個病名」,讓自己好下決定用藥,但這麼做,往往只是自欺欺人的假安心。

飼主不是獸醫,但責任仍在你身上

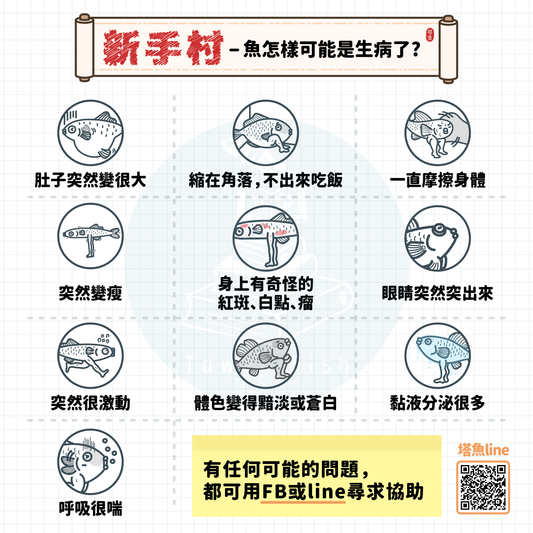

當魚出現異常狀況,例如「掉鱗」、「翻肚」、「打轉」,我們通常只能從外觀推測,但這些線索遠遠不足以做出正確診斷。就算對照了網路圖片或查到了類似的病名,也不代表你的魚就是得了那種病。

這就像人會咳嗽,不一定是感冒,也可能是氣喘、過敏,甚至肺炎。魚的症狀背後可能是疾病,也可能只是水質波動、營養不良、藥物刺激等非感染性因素。若未經判斷就亂下藥,不但無法改善,還可能讓病情惡化。

更現實的是:台灣的觀賞魚醫療資源本就稀缺,許多飼主根本找不到能診斷的專業獸醫。

既然我們不是醫師,真正該做的,不是胡亂嘗試治療,而是從源頭改善魚的生活條件,提供穩定、清潔、低壓力的環境,這才是飼主真正該負起的責任。

以下是飼主可以做的事情:

1. 回顧最近的改變

觀察疾病發生前是否做過什麼改動?例如:

- 換水頻率變了嗎?

- 最近是否添加過新設備、造景、或新魚?

- 是否換過飼料,或試用了某種「加了聽起來很神奇的成分」的產品?

- 檢查飼料狀況是否正常?或是是不是已經開封很久了

很多疾病的導火線,其實是突如其來的環境變動,而不是某個看得見的病原體。

2. 檢查水質與環境參數

你不需要買整套實驗室設備,只要定期量測基本的 pH、氨(NH₃/NH₄⁺)、亞硝酸(NO₂⁻)、硝酸(NO₃⁻)與溫度,就能知道魚缸是否處在一個安全區間。這些參數如果超出範圍,無論用什麼藥,都治不好一條長期泡在毒素中的魚。

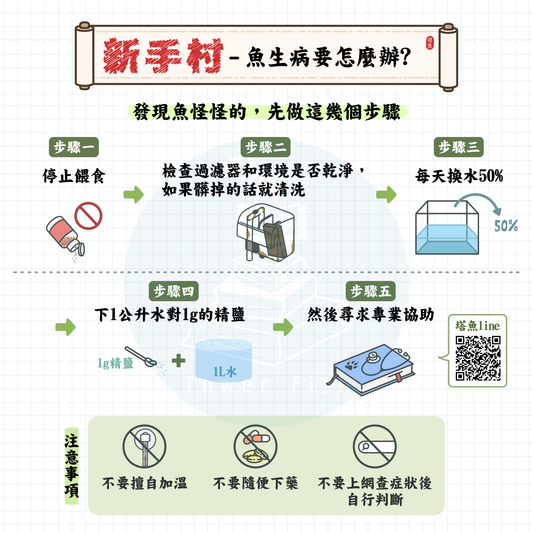

3. 減壓與隔離

當魚已經出現症狀,環境「簡化」比亂加東西更重要。適當隔離、提供乾淨穩定的水質與充足的氧氣,往往能讓魚自己慢慢恢復。許多「看似感染」的症狀,其實只是水質刺激或環境壓力。

4. 做紀錄,而不是靠記憶

一旦魚開始出現症狀,請開始紀錄:

- 發現症狀的時間與狀況

- 魚的行為是否改變(如偏好角落、呼吸急促、不吃食)

- 體表變化(白點、黏液、立鱗、潰瘍)

- 最近做過的操作(換水、加藥、加新器材等)

這些紀錄不只能幫助你釐清病因,萬一真的有機會諮詢專業人士,也能大大提高判斷的準確性。

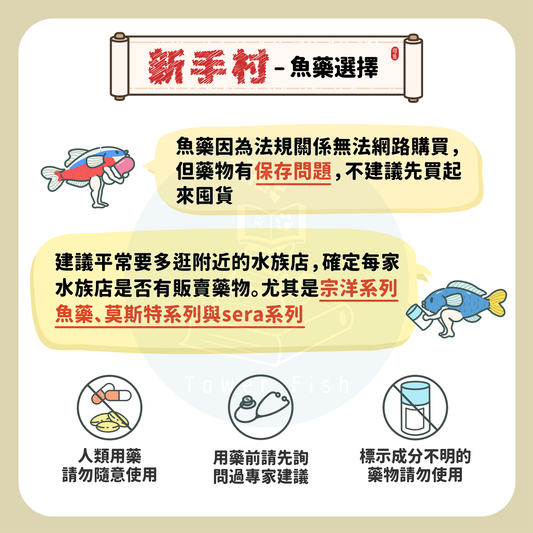

5. 避免盲目用藥

許多玩家一看到「掉鱗」、「長白毛」就開始狂灑藥或是一些神秘的物質。這不但無法治療真正的問題,還可能破壞魚缸菌相,讓原本健康的魚也被拖下水。更不用說,許多這類產品甚至連成分都未標示。當你分不清到底是水黴、鐘形蟲、脫黏液還是壓力反應時,最好的方式其實是「停、看、聽」,而不是貿然加一劑不明藥下去。

當然這是指很積極的想要處理魚類問題的飼主,與此相對的,是另一種極端:反正也沒救了,那我就完全不處理。

魚死了再買就好,最後麻煩到的是自己

有些人會說:「幹嘛去找原因,就一條魚,死了再買就好。」

先不談這樣的說法是否道德,更實際的問題是:如果你從不找出原因,下一條魚照樣會出事。問題沒有解決,只會一再重演,最後麻煩的還是你自己。

但醫療資源不足,並不代表飼主可以擺爛。

你不需要學會診斷或開藥,但你有責任提供一個穩定、清潔、低壓力的生活環境,並且持續觀察與紀錄魚隻的狀況。這些不是額外加分,而是每一位飼主的基本功課。就像勞基法不是福利,而是底線。

如果你只是想買魚回來等牠死,不願意花心力照顧,那不妨好好問問自己:你到底是為什麼要養魚?

養魚就像養狗、養貓一樣,從牠進入你生活的那一刻起,你就成為牠唯一的倚靠者。這份責任不是當醫生、不是成為萬能高手,而是把該做的基礎做到好:

- 維持穩定環境;

- 提供良好營養;

- 避免過度干擾;

- 發現異常能夠冷靜處理;

- 不輕信偏方與謠言;

- 願意學習,而不是推責任。

身為飼主,你無需當獸醫。因為最終影響魚健康的,往往不是那張藥單,而是牠每天生活的每一刻。