Podcast:https://solink.soundon.fm/episode/d953e58e-3e9b-4a5b-bae8-0fedaddfeadb

Youtube:https://youtu.be/7WZ_hxX9hA8

當你辛苦挑選完魚,細心地放入檢疫缸觀察時,過了發現大部分魚活蹦亂跳、開始搶食,只有一兩隻縮在角落、不太動、不太吃,甚至偶爾喘一喘……這時候該怎麼辦?該撈起來隔離嗎?還是要馬上用藥?還是……先裝作沒看到?

先別急著診斷:縮在角落不吃飯不等於生病

我們最常遇到的情況就是:「牠都縮在角落不吃東西,是不是生病了?」

但實際上,魚在進缸後的幾天內拒食,是很常見的正常反應。你可以想像:被從原本的水族箱撈起來、裝袋、震動、再被丟進一個陌生的環境,有陌生的水、陌生的氣味、陌生的同伴,這就像你被突然送去陌生國度和不認識的室友同住,可能你也不會馬上開口說話、開心吃飯。

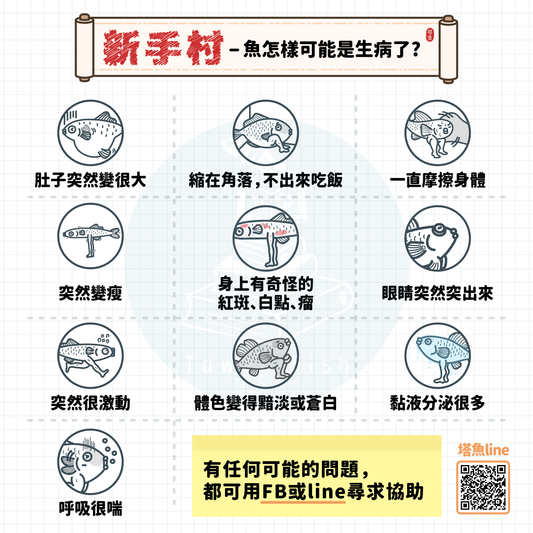

因此,如果你的魚只是縮在角落、活動力比較低,偶爾喘一下,但外觀沒有明顯異常(例如紅腫、爛肉、黏液過多、白點等),那麼「看起來怪怪的」很可能只是壓力反應,不需要太快下定論。

觀察的關鍵是變化

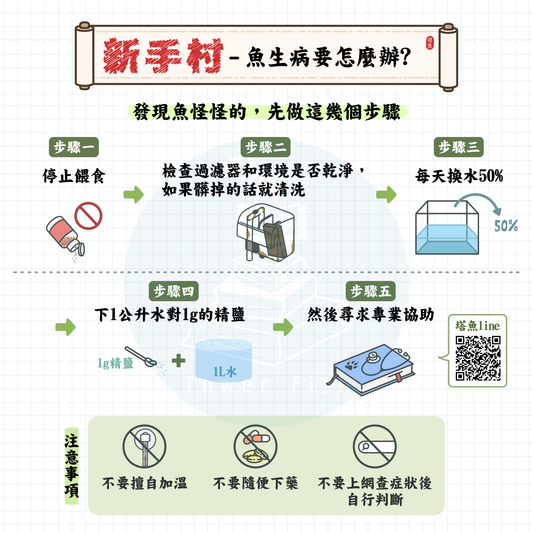

那什麼時候要開始緊張呢?觀察魚的行為變化比單次判斷更重要。以下是幾種常見的情況與應對方式:

-

情況一:第一天看起來不太動,第二天開始正常游動、進食

→ 這就是典型的「壓力恢復中」狀況,屬於良性發展,不用處理。 -

情況二:原本不吃,幾天後還是不吃,但也沒有變得更糟

→ 很可能只是慢熱型,這種狀況可以繼續觀察,不急著用藥或隔離。 -

情況三:活動力持續下降、出現明顯呼吸急促、甚至開始翻身、失衡

→ 就要提高警覺,因為這可能是惡化中的病徵,要開始考慮隔離或治療。

記得這句原則:「如果沒有變化或變好,那就不急著處理;但如果變得更糟,就一定要介入。」

該不該馬上撈出來隔離?

很多飼主的第一反應是:「那幾隻魚怪怪的,要不要撈出來?」這個念頭其實很好,表示你願意多一層管理,但還是要看具體狀況。

有第二個缸的情況:

- 如果你家裡真的有第二個空缸,可以用來當「隔離用觀察缸」,當然是最理想的。

- 但即使有,也不建議立刻撈。因為「搬缸」本身就是一種壓力來源,尤其是狀況不佳的魚,搬動反而可能加速惡化。

- 只有在你真的觀察到異常症狀變嚴重時(例如:明顯體表損傷、長時間翻身、明顯出血等),才建議隔離。

沒有第二個缸的情況:

- 那就更不用擔心。好好觀察即可,還有很多可以做的事情,例如提升水質、調整鹽度、減少光照,這些都能幫助魚的壓力恢復。

萬一是傳染病呢?要不要搶救其他魚?

這裡反而要說一個有點反直覺的原則:如果真的懷疑是傳染病,那通常就不是分缸的時候了。

為什麼?

因為你現在看到的「生病魚」,通常早就已經和其他魚接觸過、共用水體,也就是說整缸早就接觸過病原。你現在再把牠撈出來,只是心理上覺得有做點什麼,但實際上,其他魚該感染的早就感染了。

這時候更有效的做法反而是「整缸管理」:包括提升水質穩定度、適當投藥(在有症狀的前提下)、加強觀察與換水頻率,才是防止全面惡化的關鍵。

不要因為「沒行動」就感到焦慮

這一點對新手來說尤其重要。

很多飼主會覺得:「我看得出牠怪怪的,卻什麼都沒做,是不是太消極?」但事實上,有時候「不動」本身就是一種處理方式,尤其是在你還不確定狀況時。

記住一個原則:「在不確定病因之前,不要急著下藥。」

過度處理可能帶來更多問題,例如:

- 搬動導致傷口惡化或感染。

- 使用錯誤的藥物造成魚中毒。

- 水質劇烈變化導致壓力反應。

成為冷靜的觀察者,比什麼都先做一點更重要。在魚病的處理上,最常見的錯誤其實不是「沒做什麼」,而是「太快做了什麼」。尤其是那些只是壓力反應的魚,如果你能給牠們一點時間和空間,很多其實會自己回穩。養魚是一場和時間有關的合作,願你成為魚的盟友,而不是壓力來源。慢一點沒關係,觀察夠久,你自然會知道什麼時候該出手。