podcast: https://solink.soundon.fm/episode/50aa1984-10b7-42b9-89cb-42edda42445a

Youtube:https://youtu.be/QmHqKPbPOQ8

不少飼主常聽到這樣的說法:「不要在晚上餵魚,牠們晚上要睡覺,吃太晚會消化不良,還可能拉白便。」這個說法聽起來似乎很合理。對人類來說,睡前吃太油、太晚吃宵夜,確實有可能讓人感覺腸胃不適、消化變慢,甚至影響睡眠品質。而這樣的經驗,很容易被類比到魚身上──既然魚也有「活動時間」與「休息時間」,那麼「吃太晚會不好消化」好像也說得通。但真的是這樣嗎?

晚上餵食,真的比較難消化?

魚是變溫動物,身體的代謝速率會隨著水溫與環境條件變化,並不像人類這樣恆定。從這個角度來看,晚上的水溫通常會略低,而水中溶氧量也可能下降──特別是有種植水草或藻類的魚缸,當植物進入夜間呼吸作用階段,不再行光合作用供氧,水中氧氣就會明顯減少。

若此時缸內的打氣或過濾設備又不夠完善,缺氧問題就更容易浮現,不只影響魚的呼吸與代謝,也會讓水中有益菌的作用變差。這些菌原本可協助分解飼料與減少氨氮,但在低氧條件下活性降低,可能導致分解不完全。

再者,晚間餵食常伴隨另一個風險:觀察不易。許多飼主在睡前餵魚後,便關燈就寢,這使得魚是否有正常進食、是否有吃進飼料,常常無法確認。若魚隻因緊迫、腸胃不適或環境陌生而沒有進食,餌料就可能長時間沉在缸底,最後泡爛、散開,造成水質惡化。

因此,雖然晚上餵食不一定會直接導致魚生病,但若環境條件(如水溫、溶氧、過濾效能)不足,加上觀察不足與餘餌清除困難,確實會使「夜間餵食」成為一個潛藏風險較高的時間點。

不過,這個影響並不是絕對致命的。如果魚本身健康狀況良好、水質穩定,設備運作良好,即使在晚上代謝稍慢的時段進食,大多數情況下也只是「消化比較慢」,而不是「完全無法消化」。真正會出現問題的,往往是腸胃原本就不佳的魚,又在這種不理想的時段進食過量,才可能引發腸胃發炎、消化不良,甚至腸阻塞等更嚴重的問題。

換句話說,並不是「時間晚就一定有害」,而是要看當時的水質、溫度、溶氧,以及魚本身的活動模式與健康狀況。

與其糾結時間,不如重視「規律性」與觀察

與餵食時間本身相比,對魚來說更重要的其實是餵食的「一致性」。魚的生理時鐘具備調節能力,只要餵食時間大致固定,牠們就能適應與調整自己進食與消化的節奏。就像人到國外旅遊,時差再大,幾天後也會慢慢適應當地作息,魚也是如此。所以,不論你選擇早上、下午或晚上餵魚,只要每天餵食時間不要落差過大,讓魚知道「什麼時候會有飯吃」,牠們的身體就會自然調整過來。

如果因為工作或作息不固定,真的無法準時餵食,也可以考慮在餵食前提供某種「預告性的訊號」,讓魚在開飯前30分鐘左右就進入準備狀態。這個訊號不需要太複雜,像是開燈、打開過濾器的水聲、特定的敲缸聲,甚至是每天播放某段音樂,都可以成為魚學習到的進食前提示。這樣的條件刺激會讓魚的身體提早開始活化消化機能、分泌消化酵素,幫助牠們在真正進食時更順利地消化吸收。

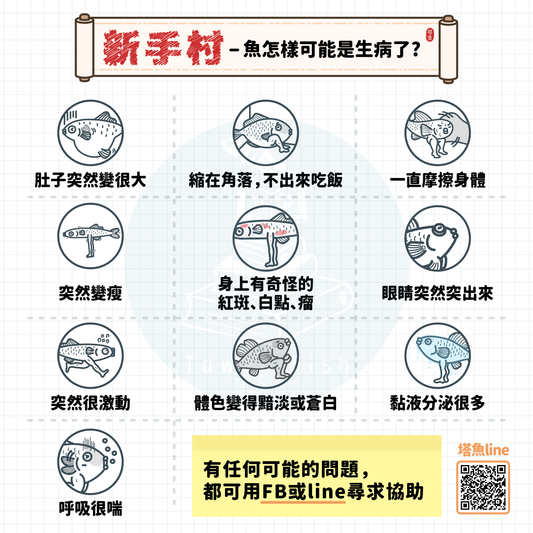

而比起單純調整餵食時間,更應該做的是觀察魚的狀態。無論你習慣在什麼時候餵魚,在每次餵食前觀察魚群狀況:有沒有明顯緊張、呼吸急促、腹部鼓脹、排便異常等等,才是真正避免問題的核心。

若發現魚在前一餐尚未完全消化完、腹部仍鼓鼓的,那麼下一餐就應該延後或略過,不要因為時間到了就機械性餵食。這樣的彈性應對,反而更能維持魚群健康。