podcast: https://solink.soundon.fm/episode/50aa1984-10b7-42b9-89cb-42edda42445a

Youtube:https://youtu.be/QmHqKPbPOQ8

當飼主購買一條中大型野生魚時,想的第一件事往往不是「要不要餵食」,而是「要不要驅蟲」。特別是從野外進口的魚種,網路上常見的建議幾乎都是「先下驅蟲藥」,理由也看似充足:野生魚有寄生蟲是常態、驅蟲才是保命、越早清乾淨越好。

但驅蟲藥是否真的適用於所有中大型野生魚?我們是否忽略了什麼關鍵因素?在實際操作前,我們有必要深入思考這些問題。

驅蟲並非萬靈丹,先釐清風險

從野外捕撈上來的魚,大多數確實有可能攜帶體內或體外寄生蟲,包括線蟲、吸蟲等。從生物背景來看,驅蟲的確是有其必要性。但重點是:這件事是否一定要立刻做?以及,這樣做的代價與風險是什麼?

驅蟲藥本身就是一種毒物,只是毒性對魚與對蟲的比例不同。在魚健康狀況佳、代謝良好的情況下,多數藥物都能在安全範圍內使用;但對於剛歷經長途運輸、與餓肚子的野生魚來說,身體機能可能已大打折扣,這時候再強行下藥,風險未必比蟲害小。

許多驅蟲藥物還會加重肝腎負擔、破壞腸道菌相、甚至造成神經系統干擾。如果你的魚還在調養階段、排便尚未正常、進食還不穩定,此時貿然驅蟲,就像讓一個剛從急診出來的病人直接接受化療,後果往往難以預料。

更值得注意的是,其實不少進口商或盤商在魚入庫前,就已經做過初步驅蟲處理。這意味著,當魚來到你手上時,牠可能早就經歷過一輪藥物壓力。若你未經評估就再次進行驅蟲,等於讓魚短時間內連續接受高壓負擔,反而容易導致更嚴重的副作用。你以為是「預防性」的處理,其實可能變成「重複施藥」的累積傷害。

因此,在驅蟲之前,我們不只要問:「這條魚有沒有蟲?」更要問的是:「這條魚現在有承受得起驅蟲的體力嗎?之前是否已經處理過?」只有在這些問題都有清楚答案後,才是你真正該考慮下藥的時候。

而為了讓這些問題能有機會被正確判斷,新魚到家後千萬不應直接入缸,而是應該安排單獨檢疫缸進行觀察。這段時間不只是預防疾病傳入主缸,更是讓你評估魚的體力狀況、是否已經驅過蟲、是否真的有蟲、是否有其他潛在健康問題的關鍵階段。

可採取的觀察流程與判斷準則

那麼,遇到一條中大型野生魚,我們該怎麼決定「驅蟲」的時機?以下是幾個實用的觀察步驟:

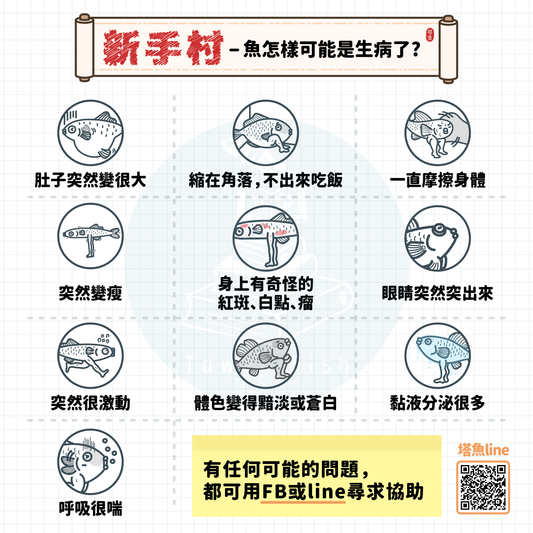

- 觀察糞便型態與頻率:是否有持續性的白便、黏液便現象?還是只是偶爾出現?穩定的消化狀況通常會反映在排便上。

- 觀察體態變化:魚是否明顯消瘦、凹腹?食慾是否正常?若魚明明進食正常卻持續變瘦,需高度懷疑體內寄生蟲。

- 觀察進食與反應:進食是否穩定?魚是否活潑、有力?精神狀態與追餌反應是評估整體體能的重要指標。

- 觀察體表是否有異常蟲體:若是體外寄生蟲,例如魚蝨、錨蟲或某些體表吸蟲,通常能直接從魚體上看見附著物或搔癢反應(如摩擦、跳躍、抖動等)。這類寄生蟲不一定等到糞便異常才會被發現,因此若肉眼可見蟲體,便可直接處理,不需等待。

- 進行簡易鏡檢(如有設備):嘗試取糞便樣本採集表皮黏液,確認是否可見寄生蟲或蟲卵,讓施藥決策有依據。

若上述觀察結果顯示出現連續性異常,且魚體狀況相對穩定,才建議評估適當時機使用驅蟲藥。此時也應依據症狀選擇對應藥物,並嚴格遵循建議劑量與療程,避免因隨意加藥導致中毒或腸胃崩壞等併發症。

驅蟲是選擇,不是標配

許多經驗豐富的飼主或養殖戶會說:「我每次抓到野生魚,一定先驅蟲才安心。」這樣的經驗值得參考,但不代表所有人都應該一體適用。每條魚的來源、壓力經歷、體質狀況都不同,我們需要有足夠的判斷力去決定「現在做這件事,對這條魚是加分還是扣分」。

所以,下次當你拿到一條中大型野生魚,不妨先問問自己:「牠現在的身體,真的準備好接受驅蟲藥了嗎?」如果答案是否定的,那麼你所需要的,不是藥,而是耐心。