Podcast:https://solink.soundon.fm/episode/6c68bd42-6b3e-422f-be56-7ef88804bd55

Youtube:https://youtu.be/pE-_r6Tzri8

當你養魚養到某一天,突然發現魚開始追逐、求偶,甚至真的產卵、孵出小魚,心裡第一個反應可能是:「哇!我養得太棒了!」

繁殖,常常被當作一種成就標章。不論是在社群、論壇、或魚店的說法裡,只要魚會繁殖,彷彿就代表一切都對了。但事情沒這麼簡單。繁殖不一定代表健康,更不等於管理成功。這句話乍聽可能很難接受,但只要你從生物行為的角度出發,就會明白:

👉 有些魚生病也會生、壓力大也會生、快死了還是生。

👉 反過來說,有些魚活得超健康,卻一輩子沒生過蛋。

所以,我們不能用「繁殖與否」來判斷飼養是否達標,甚至有時候,產卵可能是個警訊,而不是喜訊。

🔹 壓力下的最後一搏,也叫繁殖

我們常常以為,只有在「環境很棒」的時候,魚才會選擇繁殖。這在某些情況下沒錯,但生物有時反而是狀況不好的時候,會快點選擇繁殖,想趁最後一刻留下後代。

在魚缸裡也會看到類似的狀況。例如:

• 母魚剛搬家,壓力大,隔天竟然下蛋了。

• 水質開始惡化,某對魚突然一反常態瘋狂交配。

• 魚體表異常、體態消瘦,卻還是硬生生下了好幾顆卵。

這種行為在學術上被稱為「終端投資」策略(terminal investment),是一種為了確保基因傳遞而進行的最後繁殖衝刺。如果你只是看到「有產卵」,就覺得「牠應該很開心」,那就可能會錯過真正重要的訊號:牠可能正在走下坡,甚至是在做最後的掙扎。

🔹 繁殖成功不等於魚健康

就算我們撇開壓力繁殖不談,有時候魚的確在看起來沒什麼問題的狀況下產卵、孵化、帶小魚,看起來像是一切都完美。但這時候你還是得問自己一個問題:

這些魚「之後」怎麼樣了?

許多品種,尤其是體型較小、繁殖頻率高的魚種(例如孔雀魚、鬥魚、一些小型燈科),在繁殖後會有一段時間狀況變差,因為生殖對牠們來說是一種高耗能的行為。這段時間如果營養、空間、水質沒有特別注意,原本看起來「健康得能繁殖」的魚,很可能在兩週內變得憔悴、消瘦、甚至出現感染。

有些人不會察覺,因為他們只記得:「前幾天才生過耶,應該還是很健康吧。」但事實上,繁殖有時候不是一段旅程的開始,而是能量耗盡的起點。

🔹 健康的魚,可能就是「懶得生」

另一種常見的誤解是:「我的魚都沒繁殖,是不是我哪裡沒做好?」

這也不一定。很多魚活得好好的,但就是沒打算生而已。

為什麼呢?因為生殖不是本能驅動這麼簡單,它也受到多種環境與行為條件影響,包括但不限於:

- 水溫、水質、光週期是否與原產地相似

- 是否有足夠的安全空間、遮蔽物與社交結構

- 雌雄是否熟悉、有建立穩定關係

- 是否有激發交配行為的「競爭壓力」或環境刺激

也就是說,魚沒生,不代表你養不好,只是可能有些條件還沒滿足。

🔹 真正的指標,是其他行為與表現

所以,如果不能用繁殖來判斷養得好不好,那該看什麼?

你應該回到最基礎的觀察重點:魚的行為與生理表現。

這些才是最清楚反映健康狀況的指標:

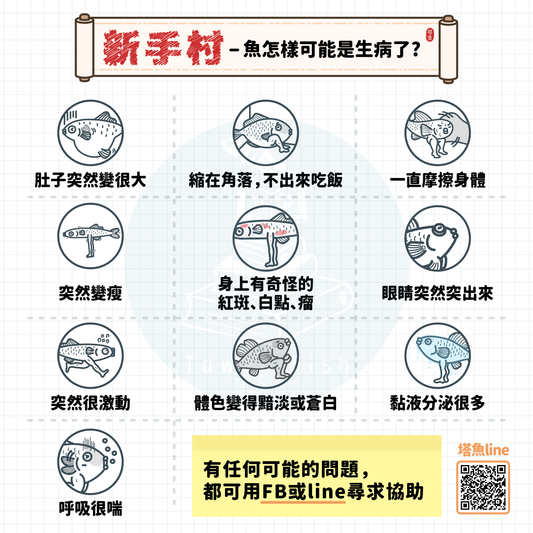

• 是否主動進食、有正常食慾

• 是否有穩定的活動與遊動習慣

• 體態是否結實、鰭面乾淨、無異常變色

• 排泄是否正常、糞便形狀是否一致

• 是否有與其他魚正常互動、不緊張、不躲藏

這些「日常的小表現」才是你該觀察的核心,而不是單一事件的「繁殖成功」。

🔹 你追求的是健康,還是生產?

這是一個關鍵問題。你在養魚的時候,是在追求「健康、穩定、快樂的個體」,還是追求「有產量、有後代」?

兩者並不一定衝突,但也不是完全相同。當你太專注在「繁殖成功」,可能會:

- 忽略魚的長期壓力

- 為了追蛋量而犧牲環境穩定

- 養出大量但體質不佳的後代

但如果你把繁殖當成「有就好、沒也沒關係」,那麼你就能回到更根本的觀察角度:我的魚吃得好嗎?行為穩定嗎?每天看起來有精神嗎?這些才是你該關心的「養得好」指標。