podcast:https://solink.soundon.fm/episode/931ddc42-55c4-42ef-81d6-9391053fba72

Youtube: https://youtu.be/shKO1zZwZqk

許多飼主在飼養數年的魚後,常會發現牠們「好像變得比較容易生病」,雖然同缸的其他魚隻狀況良好,但老魚卻經常出現體表感染、白便或莫名的異常。這並非單純的照顧不佳,而是和「老化」有關。

在經濟性水產養殖中,魚通常不會被養到高齡,大多在最佳成長或繁殖年齡即被淘汰,因此「老魚」問題少被討論。但在觀賞魚的飼養場景中,因為人們希望陪伴時間更久,才會面對魚隻衰老的挑戰。

為什麼會老化?生物學的共通機制

老化不只是魚類的現象,而是所有生物的共通命運。根本原因在於 細胞分裂次數有限,長期累積下來,細胞在修復與複製中逐漸出錯。這些錯誤在年輕時可以被代償,但隨著時間推進,器官的「生命值」慢慢被消耗,修復效率下降,疾病風險便上升。

在魚類身上,這些傷害的累積可能來自:

- 代謝壓力 —— 長期高溫環境、過度餵食或氧氣不足,都會加速器官消耗。

- 外在刺激 —— 不斷的小傷害,如水質波動、藥物使用、寄生蟲感染,都會留下痕跡。

因此,老化並不是單一事件,而是日積月累的結果。就像人類隨年齡增加容易出現腎臟病、糖尿病或高血壓一樣,老魚也會逐漸失去對疾病的抵抗力。

老魚的典型症狀

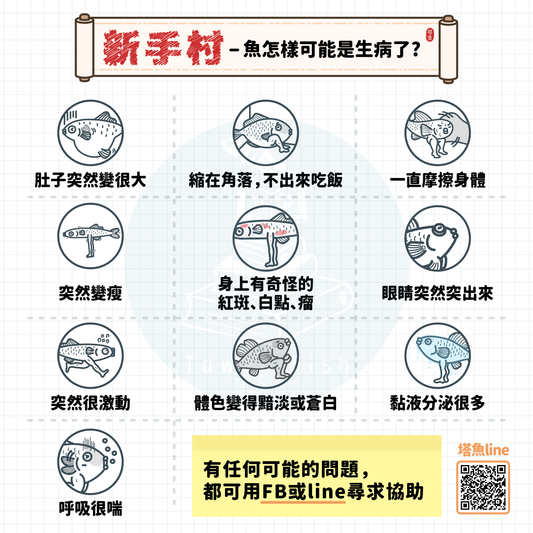

那麼,如何判斷魚已進入「老年」階段呢?常見的表現包括:

- 感染風險增加:常出現腸道問題、黴菌或細菌性感染,即使同缸其他魚都沒事。

- 恢復速度變慢:年輕魚可能幾天內能痊癒,但老魚往往需要更長時間。

- 行為變化:活動力下降、游動緩慢、進食意願降低。

- 外觀衰退:體色暗淡、鰭條受損後不易復原,身形可能變得消瘦或畸形。

這些都提醒我們,老魚需要與年輕魚不同的飼養策略。

魚類壽命與飼養環境的影響

觀賞魚不一定比野外更長壽。許多小型種在家中反而更短命,關鍵跟魚是變溫動物有關:當我們全年維持 24–28°C、持續餵食、讓牠們一直處在「成長季」,代謝長期高檔運轉,等於沒有季節性休息期,耗損(氧化壓力、組織修復負荷)累積更快。再加上我們對各種魚的最佳水質與營養需求了解有限,常會出現「看起來安定,但不是最佳化」的長期壓力,拉低了實際壽命。

為什麼在家裡會更短命?

-

全年恆溫=長年加速代謝

野外很多魚會經歷涼季/乾季,代謝與繁殖都會降檔;家裡全年溫暖,等於全年「快轉」,久了自然更早進入衰老期。 -

持續高餵食與快速成長

為了顯色、增重或促銷常態,多數飼主餵得比自然條件更頻繁、更能量密集,易造成肝臟負擔、脂肪堆積與代謝壓力。 -

水質是「可活」但非「最適」

參數(pH、KH、GH、導電度、溫度波動)常落在「能忍受」區間,而非物種原生的舒適帶;長期滲透壓成本與微小波動都會折壽。 -

慢性社會壓力

飼養過密、同缸競爭、缺乏躲避點與豐富化,造成長期輕度壓力反應,免疫力下降、修復變慢。 -

營養不精準

脂肪酸比例、微量礦物與維生素常與原生食物網不同;某些族群對高脂或高蛋白更敏感,長期下來影響臟器健康與壽命。

要怎麼養得比野外久?

- 製造季節:冬天的時候維持在較低溫、縮短光照、減量餵食,給身體修復時間。

- 控溫而非恆溫:避免長期高溫頂格;多數熱帶魚常溫 25–26°C 已足夠。

- 控餵而非催餵:以體態與糞便為指標,週內安排 1 天「清腸日」,避免慢性脂肪肝。

- 降低密度與競爭:提供遮蔽物、微棲地,減少日常消耗。

- 營養精準化:多元餌料、多樣蛋白來源+藻類/纖維、必需脂肪酸、合理維生素礦物;避免長期高油高蛋白。

- 健康監測:定期量測 NO₃⁻、體態與鰭況,提早調整。

如何照顧老魚?

既然老化無法避免,飼主能做的就是 延緩傷害累積,並在老年期提供支持:

- 穩定水質

- 減少氨氮、亞硝酸鹽的波動,維持低硝酸鹽。

- 避免頻繁搬缸或大幅換水造成壓力。

- 營養補充

- 提供均衡飼料,可加入維生素、抗氧化劑(如維生素 C、E)支援免疫。

- 避免高蛋白長期過量,以減輕肝腎負擔。

- 減少競爭與壓力

- 若老魚游動緩慢,應避免與過於活潑或好鬥的魚混養。

- 提供遮蔽物,讓牠能有安靜休息的空間。

- 細心觀察

- 定期觀察排泄物、進食量與游姿。

- 及早發現異常,採取保守且低刺激的治療方式,避免強烈藥物過度消耗體力。

- 接受生命循環

- 魚的壽命本就有限,老化並不代表飼養失敗。

- 飼主的責任是讓牠在最後的階段依然舒適,而不是追求無限延命。

老年魚與疾病傳播風險

老年魚除了自身免疫力下降、恢復力減弱之外,還可能成為疾病的傳播源。由於牠們腸道菌群與寄生蟲控制能力降低,加上皮膚黏液與鰓部屏障功能退化,往往比年輕魚更容易攜帶細菌、寄生蟲或病毒,卻不一定會立即死亡。這些潛伏的病原若持續存在,就有機會在同缸的健康魚隻間擴散。

需要強調的是,一般家庭飼養環境下,單獨幾隻老魚並不會立刻構成危險。只要水質維持良好、族群中仍有年輕魚,通常能保持平衡,不必過度緊張。然而,如果整缸魚都逐漸進入老年階段,整體免疫防線就會大幅下降,疾病爆發的風險便顯著提高。

因此建議飼主:

- 若發現多數魚已進入高齡狀態,應更頻繁觀察,必要時將體弱或反覆生病的個體暫時隔離,減少傳染壓力。

- 在「高齡缸」中,維持水質穩定、減少密度與避免壓力源尤其重要。

- 一旦出現持續性疾病跡象,應快速處理,避免病原在族群間累積。

這樣的管理方式,能讓老魚仍享有安穩的餘生,同時也保護整缸族群的健康。